La telefonía móvil daba sus primeros pasos, no existían las balizas para seguir en tiempo real a un objetivo sin ser detectado y la ciencia forense comenzaba a ocuparse del ADN, un revolucionario avance que cambió las técnicas de identificación. Eran mediados de los años noventa y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aspiraba a convertirse en la élite de la investigación criminal del Instituto Armado con el pesado lastre de la aún reciente fuga de Antonio Anglés. Aquella vieja UCO, formada por veteranos forjados en distintas unidades de policía judicial y jóvenes con hambre y ardor guerrero, se enfrentó a un reto mayúsculo, un asesino en serie que había matado a cinco mujeres en la provincia de Castellón: tres prostitutas –Natalia, Mercedes y Francisca–, Sonia y Amelia. Un criminal con maneras anglosajonas, un Ted Bundy ibérico.

Los investigadores de la UCO emplearon expertos para perfilar al asesino en serie, un tipo que estrangulaba a las mujeres con su propia ropa interior. Recurrieron al círculo de Canter –un sistema de perfilación geográfica– y tiraron también de imaginación y, sobre todo, de muchas horas de trabajo: un par de agentes femeninas alternaron por varios locales de la provincia con la esperanza de que el objetivo se fijase en ellas, pero no picó.

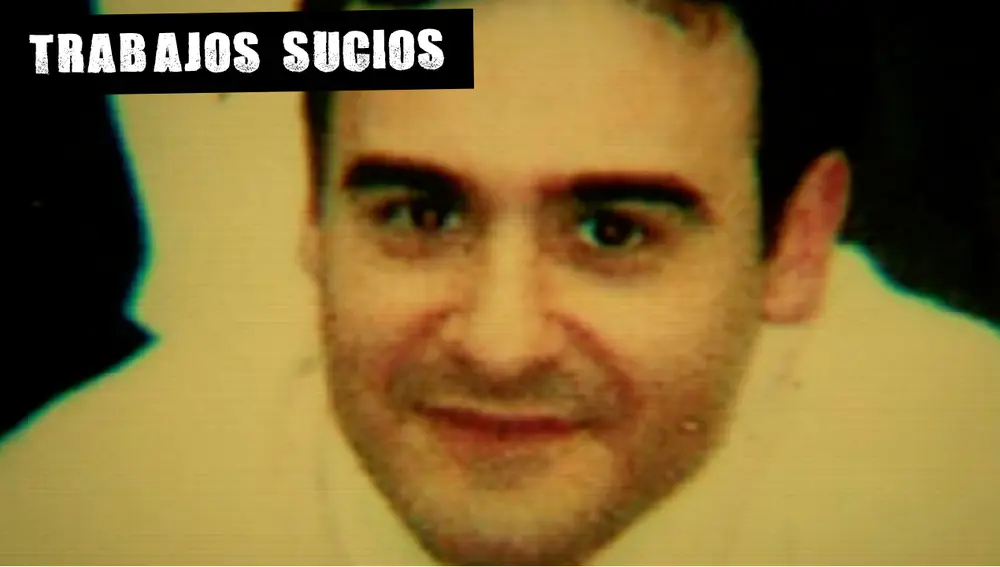

Pasaron meses hasta que la UCO tuvo un sospechoso cualificado, Joaquín Ferrándiz Ventura, un agente de seguros que había pasado por la cárcel acusado de una agresión sexual que él y todo su entorno negaban. Cuando la investigación se centró en él, los agentes de la UCO no dejaron de seguir a Ferrándiz en sus noches de farra. Lo vieron ligar, mantener relaciones sexuales con una chica en un coche, dejar a su novia para irse de juerga… Y una noche del verano de 1998 vieron cómo desinflaba la rueda de un coche para provocar un accidente a la que iba a ser la sexta víctima del asesino, de no ser por los agentes de la UCO que lo seguían de cerca. Aquel incidente y un rollo de cinta idéntico al que amordazaba a las víctimas hallado en su casa sirvieron para que un juez valiente y comprometido, José Luis Albinyana, encerrase a Ferrándiz. Con él entre rejas, faltaba su confesión, que fue posible meses después gracias a la inteligencia y a la habilidad de los agentes de la UCO, que resolvieron de forma brillante cinco asesinatos e hicieron posible la condena de 69 años al autor.

Hoy, veinticuatro años después de su detención, Joaquín Ferrándiz, de 59 años, goza de permisos penitenciarios y está al borde de cumplir toda su condena. Veremos si el sistema ha funcionado con él, alguien con muy mal diagnóstico, un psicópata de manual.

Hoy en la UCO sobreviven algunos agentes que se empeñan en desmentir a aquellos que creen que en la investigación criminal los avances científicos y los protocolos han sustituido a los sabuesos y que todos los investigadores son intercambiables. Hoy, como en la época de los crímenes de Ferrándiz, nada puede reemplazar al talento, el oficio y el trabajo de un buen investigador.