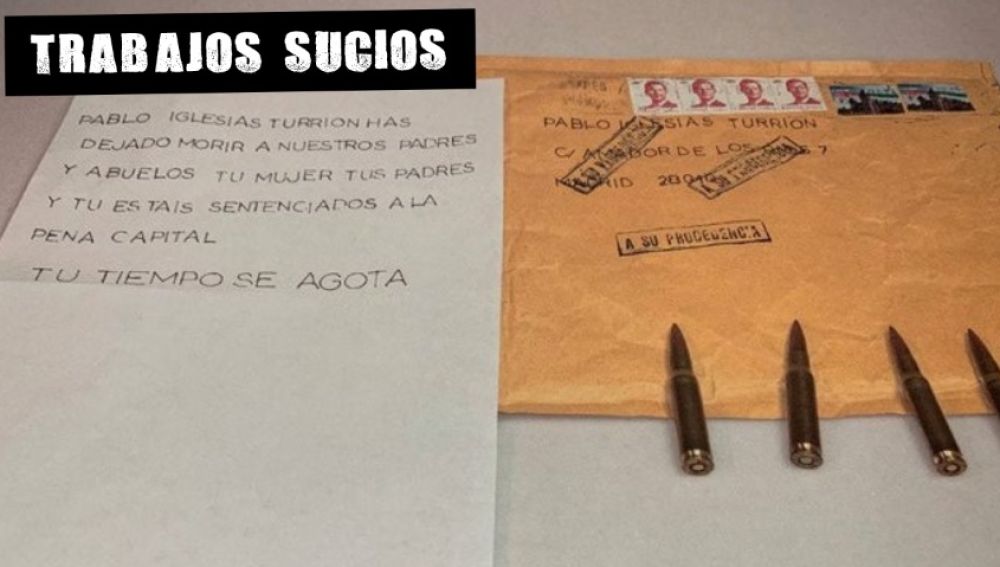

Le imagino afanado en su tarea. Provisto de guantes –conciencia forense aprendida de las series de televisión– y escribiendo con una regla con moldes de letras, buscando en Internet las direcciones del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, introduciendo los cartuchos que conservaba desde sabe Dios cuándo en cada sobre y pensando detenidamente el contenido de sus siniestros mensajes –cuánto puede aportar aquí la lingüística forense–, tan tenebrosos como infantiles en su construcción sintáctica.

Le imagino acercándose a un buzón y depositando las cartas con el mismo fervor en el ánimo que los aliados que se lanzaban a la playa de Omaha o las divisiones de la Wermacht que cruzaron la frontera polaca en 1939. Le imagino esperando las consecuencias de su acción, enfermo de odio e intoxicado de ideología. Y le imagino ahora, calculando sus posibilidades de salir indemne, sabedor de que la Policía y la Guardia Civil están tras el rastro que dejó en sus misivas.

La historia ha demostrado que la acción de un individuo puede desatar una tormenta. Como dije hace unas semanas aquí mismo, un chispazo puede provocar un cataclismo. La acción de ese tipo de pobre sintaxis y peores intenciones no va a cambiar la historia. Ni siquiera creo que vaya a cambiar el signo de las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. Lo que ha hecho ha sido poner las cosas muy fáciles a todos aquellos que están deseando echar más combustible a una situación social y política que arde desde hace tiempo. Las cartas amenazantes a María Gámez, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Iglesias han servido para que los ya de por sí sobreactuados políticos y periodistas den un paso más en su histrionismo y para alimentar discursos propios de la Europa de los años 30.

Al ya inflamado "comunismo o libertad" del PP se opone ahora el "fascismo o democracia" del bloque de izquierdas. Palabras malgastadas, palabras que han perdido su verdadero valor de tanto usarlas mal, palabras que hablan de la ignorancia deliberada o no de la historia. Escribía el sábado en 'El País' Antonio Muñoz Molina que "en un ámbito tan decisivo como el de la acción política habría que exigir un máximo de responsabilidad en el uso de las palabras". No sé si el genial escritor peca de naif o es que alberga aún alguna esperanza en la clase política, cosa que dudo después de leer su sensacional ensayo 'Todo lo que era sólido'.

En Madrid no falta la libertad desde hace más de cuarenta años, gobierne quien gobierne. La Córdoba regida durante muchos por los alcaldes comunistas Julio Anguita y Rosa Aguilar no dejó de ser una ciudad libre. España sigue siendo un país con altísimos estándares democráticos, pese a la irrupción de Vox, un partido que se alimenta de la polarización y de las trincheras que tantos, desde un lado y desde el otro, se empeñan en cavar. Las balas para Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez son producto del odio, algo que se puede llegar a entender en el individuo, pero que debe quedar fuera del discurso político. De cualquier discurso y de cualquier político. Aferrarse a esas balas para tachar de fascista a todo el que no esté de su lado o para lanzar la idea de que Madrid está a punto de convertirse en el Berlín de 1933 si gana el bloque de la derecha es delirante. Tan delirante como divulgar teorías conspiranoicas según las cuales las cartas habrían sido remitidas por sus mismos destinatarios para cambiar el rumbo de las elecciones. Nada nuevo. Ya hubo quienes difundieron una teoría parecida en 2004 y no a cuenta de unas cartas, sino con 191 muertos sobre la mesa. Y aún no han pedido perdón por ello.