Erika se despertó dolorida. Un dolor que iba mucho más allá del propio de una monumental resaca. De la noche recordaba los bailes, las copas, la música, más copas, los chicos que se le acercaron… Y el vacío del que salió bien entrada la mañana con la ropa fuera de su sitio, con dolor en sus entrañas. Era mayo de 2018 y Erika, una veinteañera de origen ecuatoriano radicada en Madrid, decidió seguir con su vida, pese a que estaba segura de que algo le había ocurrido en esa fiesta, aunque no sabía exactamente qué. ¿Qué le contaría a la Policía? Al fin y al cabo, ella tenía la culpa por haber tomado tanto. Cuando acababa el año 2018, a Erika le hicieron regresar a aquella noche. Unos amigos le dijeron que por los teléfonos móviles de los colegas del barrio circulaban unas fotos de aquella fiesta en las que ella era la protagonista: manoseada, violada, vejada… Ella no vio las fotos, nadie se las enseñó, pero estaba segura de que existían, eran la constatación de que aquella noche de mayo ocurrió lo que ella temía que había ocurrido. Erika acudió a la Policía y la derivaron a la UFAM de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, la unidad encargada de perseguir los delitos contra la libertad sexual.

En la guardia le tomaron una declaración extensa, rebuscando entre sus recuerdos de aquella noche tan lejana y tan presente a la vez. Erika recordaba los apodos de aquellos chicos: El Cholo, el Calita… Creía que eran cubanos, sabía muy poco de ellos. Los agentes del Grupo 22 de la UFAM se hicieron cargo de las pesquisas. Uno de sus policías buscó la complicidad de la víctima y de su madre. Era un trabajo muy complicado: había pasado más de medio año, no había restos biológicos posibles de los que tirar y los recuerdos de la víctima estaban diluidos por el tiempo y por el alcohol…

Durante un año y medio, los agentes del Grupo 22 rastrearon redes sociales, consultaron interminables listas de pasajeros, tomaron declaración a decenas de testigos, hicieron gestiones con el consulado cubano –la nacionalidad que decían tener los agresores– y peruano, su verdadero origen. Todo para hacer justicia a lo ocurrido aquella noche de mayo que cambió la vida de Erika. Finalmente, dieron con las imágenes que los violadores grabaron para exhibir su trofeo, para humillar más aún a su víctima, mostrándola como quien enseña una pieza de caza recién abatida, junto a su rifle. Ellos la mostraban junto a sus penes, con su semen manchándola. La investigación posibilitó poner nombres, apellidos, rostros y antecedentes a los agresores, que se ganaban la vida robando. Más de dos años después de aquella noche de mayo, Erika recibió la llamada del policía del Grupo 22 que se había ganado su confianza: "Ya los tenemos". Agente y víctima lloraron.

El Calita, el violador que dio nombre a la operación y que no tuvo ningún problema en mostrar su rostro en las fotos que se hizo junto a su víctima, está en prisión. Uno de sus cómplices huyó a su país y el otro fue puesto en libertad provisional porque tan solo enseñaba sus genitales en las imágenes. Pese a que una exnovia –localizada por los agentes a cientos de kilómetros– reconoció su miembro en las fotografías, al juez no le ha bastado para enviarle a la cárcel.

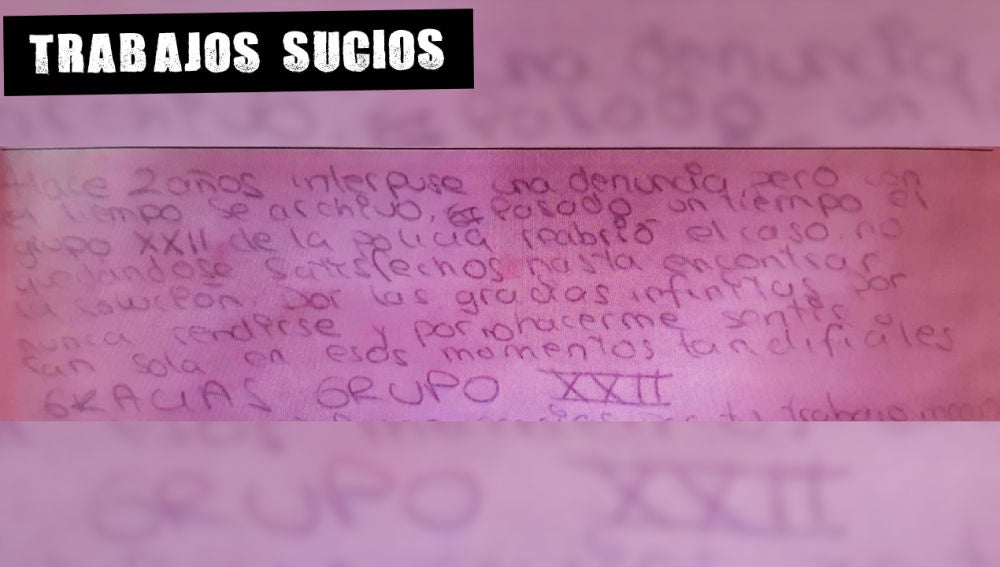

Erika (su nombre es lo único que hay de ficción en esta historia) envió a los agentes del Grupo 22 la carta que acompaña estas líneas y que guardan como oro en paño. Ese "Gracias, Grupo XXII", con una grafía casi infantil, es el mejor premio para una investigación de dos años, el mejor reconocimiento para unos agentes a los que una ministra del Gobierno cuestionó recientemente. Estaría bien que el furor epistolar del Ministerio de Igualdad diese para enviar una carta a Erika en la que le pregunte si algún policía la cuestionó como víctima.